2.1 Verfahren zur Schadstoff- und Krankheitserregerent - fernung

Kleinkläranlagen sind komplexe Abwasserreinigungs - systeme, die verschiedene Verfahren zur Entfernung von Schadstoffen und Krankheitserregern einsetzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kläranlagen, in denen die Prozesse in getrennten Schritten ablaufen, nutzen Kleinkläranlagen mehrere Verfahren gleichzeitig in einem oder zwei Filterfeldern.

Pflanzen in Kleinkläranlagen erfüllen mehrere wichtige Funktionen. Ihre Wurzeln bieten Mikroorganismen einen sicheren Lebensraum und erhöhen so die biologische Aktivität pro Flächeneinheit im Vergleich zu Gewässern wie Teichen deutlich. Sie tragen außerdem zur Lenkung des Wasserflusses bei, wodurch das Risiko von Kurzschlussströmungen im System verringert wird. Darüber hinaus können Pflanzen geringe Mengen Sauerstoff und organische Verbindungen in den Wurzelbereich abgeben, was das Leben sowohl oxischer als auch anoxischer Mikroorganismen unterstützt.

Ein besonderes Merkmal von Kleinkläranlagen ist ihre Fähigkeit, ein geeignetes Umfeld für eine Vielzahl von Mikroorganismen zu schaffen; wir finden ausschließlich aerobe, fakultative und auch ausschließlich anaerobe Mikroorganismen. Diese unterschiedlichen Bedingungen werden durch die unterschiedlichen Redoxgradienten geschaffen, was die Effizienz der Behandlung erhöht.

Ein Redoxgradient ist im Wesentlichen ein Unterschied in den Redoxbedingungen, d. h. in der Menge der in verschiedenen Bereichen einer Umgebung verfügbaren Elektronen. Diese Bedingungen beeinflussen die chemischen Reaktionen in einer bestimmten Umgebung, insbesondere im Zusammenhang mit mikrobiellen Prozessen. Sie können sein:

Das Auftreten eines Redoxgradienten ist für natürliche Ökosysteme, aber auch für Kleinkläranlagen von Bedeutung, da sich dort ebenfalls unterschiedliche Bedingungen abwechseln und so unterschiedliche mikrobielle Gemeinschaften unterstützen, die zum Wasserreinigungsprozess beitragen.

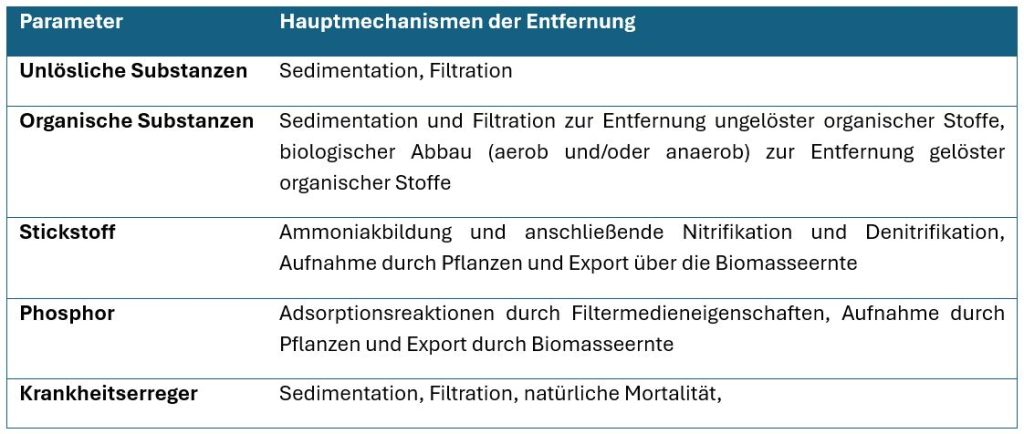

Hauptmechanismen der Schadstoff- und Krankheitserregerentfernung in Kleinkläranlagen.

Organische Substanzen

Organische Stoffe können auf verschiedene Arten klassifiziert und gemessen werden. Sowohl unlösliche als auch lösliche organische Stoffe gelten als Schadstoffeinträge. Die Abbaumechanismen für unlösliche und lösliche organische Stoffe variieren und hängen von der spezifischen Auslegung der Kleinkläranlage ab. In der Regel wird der 5-Tage-Chemische Sauerstoffbedarf (CSB) als wichtigste Analysemethode zur Messung des organischen Stoffgehalts verwendet, aber auch der 5-Tage-Biologische Sauerstoffbedarf (BSB) wird häufig verwendet. Die grundlegenden Abbaumechanismen für gelöste organische Stoffe werden von Mikroorganismen durchgeführt. Im Gegensatz zu den meisten konventionellen Klärsystemen finden jedoch mehrere chemische Prozesse innerhalb eines einzigen Wurzelfeldes statt, was die organische Belastung des Wassers reduziert.

Unlösliche organische Substanzen

Unlösliche organische Stoffe, die mit dem einfließenden Abwasser gelangen, werden durch grundlegende physikalische Prozesse wie Filtration und Sedimentation entfernt. Die zurückgehaltenen Partikel akkumulieren und unterliegen einem Hydrolyseprozess, wodurch zusätzliche gelöste organische Verbindungen entstehen, die im Filterfeld weiter hydrolysiert oder zersetzt werden können. Die Ansammlung unlöslicher organischer Stoffe im Kiesboden ist ein typisches Merkmal von Kleinkläranlagen mit unterirdischer Strömung und einer der Hauptfaktoren für Probleme mit der allmählichen Verstopfung dieser Systeme. Weitere Quellen unlöslicher organischer Stoffe sind das Wachstum von bakteriellem Biofilm auf dem Kiesboden und die Ansammlung von Pflanzen- und Mikroorganismenresten.

Lösliche organische Substanzen

Mikroorganismen im Reinigungsprozess initiieren eine chemische Reaktion, bei der Elektronen von organischer Substanz (Elektronendonator) auf eine bestimmte Verbindung (Elektronenakzeptor) übertragen werden. Dadurch wird die für das Zellwachstum benötigte Energie freigesetzt. Der spezifische Weg des Abbaus organischer Substanz wird üblicherweise durch den Elektronenakzeptor vorgegeben. Die wichtigsten Abbauwege organischer Substanz in Kleinkläranlagen, sortiert nach absteigender Energieeffizienz, sind:

1. Aerobe mikrobielle Atmung, bei der Sauerstoff der Elektronenakzeptor und Kohlendioxid das Hauptprodukt ist;

Viele heterotrophe Bakterien nutzen Sauerstoff als Elektronenakzeptor. Da dies der Weg mit der höchsten Energieausbeute ist, dominieren diese Mikroorganismen, wenn Sauerstoff verfügbar ist. Die meisten heterotrophen Bakterien sind fakultativ, d. h. sie können auch Nitrat oder Nitrit als Elektronenakzeptor nutzen, wenn der Sauerstoffzugang begrenzt ist. Die Sauerstoffverfügbarkeit variiert stark je nach Konfiguration der Kleinkläranlagen. Die meisten Vertikalfilter arbeiten mit gepulster (intermittierender) Oberflächenbeladung, wobei das Filterfeld zwischen den Pulsen passiv belüftet wird. Daher ist die aerobe Atmung der dominierende Weg zur Schadstoffentfernung in Vertikalfiltersystemen.

Horizontalfilterfelder sind fast immer vollständig mit Wasser gesättigt. (Der Grundwasserspiegel liegt nur wenige Zentimeter unter der Kiesoberfläche.) In Horizontalfiltern gibt es nur wenige Sauerstoffeingänge: (a) einströmendes Wasser; (b) physikalische Wiederbelüftung der Oberfläche; und (c) Sauerstoffabgabe durch Pflanzen. Der Sauerstoffbedarf für typisches häusliches Abwasser ist deutlich höher als die Summe all dieser Einträge. Daher überwiegen in Horizontalfiltern meist andere Wege der Sauerstoffaufnahme, obwohl heterotrophe Atmung, insbesondere in der Nähe von Pflanzenwurzeln, durchaus vorkommt. Der Sauerstoffeintrag in Horizontalfiltern ist so gering, dass man von einer überwiegend anaeroben Umgebung spricht.

1. Denitrifikation, bei der Nitrate und Nitrite Elektronenakzeptoren sind und die Hauptprodukte gasförmiger Stickstoff und Kohlendioxid sind;

Denitrifikation ist die biologisch vermittelte Reduktion von Nitrat und Nitrit zu Stickstoffgas über mehrere Zwischenschritte in Abwesenheit von gelöstem molekularem Sauerstoff. Unter diesen anoxischen Bedingungen kann die Denitrifikation, sofern Nitrat verfügbar ist, der dominierende Weg für den Abbau organischer Stoffe in Wurzelkläranlagen sein (insbesondere in Horizontalfiltern aufgrund der anaeroben Umgebung). Studien haben gezeigt, dass die Denitrifikation einen großen Teil der gesamten organischen Kohlenstoffentfernung in Horizontalfilterfeldern ausmacht. Die Verfügbarkeit von Nitrat ist jedoch oft problematisch, da es im zufließenden Abwasser meist nicht in ausreichender Menge vorhanden ist. Im Gegensatz dazu ist das Abwasser aus Vertikalfiltern reich an Nitriten und Nitraten.

Sulfate sind ein häufiger Bestandteil vieler Abwässer und dienen als Elektronenakzeptor für eine große Gruppe anaerober heterotropher Mikroorganismen. Das Hauptprodukt des Zersetzungsprozesses ist Schwefel, der unangenehme Gerüche verursacht und die mikrobielle Aktivität sowie das Pflanzenwachstum hemmen kann. Da die meisten Metallsulfide jedoch sehr schlecht löslich sind, ist die Sulfatreduktion ein wichtiger Mechanismus zur Metallentfernung in Wurzelbehandlungsanlagen. Die Sulfatreduktion kann ein sehr wichtiger Weg zur Entfernung organischer Stoffe sein und trägt einen erheblichen Teil zur Entfernung des gesamten chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB5) in Horizontalfiltern bei.

Methanogenese ist eine anaerobe mikrobielle Reaktion, bei der organische Stoffe in Kohlendioxid und Methan zerlegt werden. Obwohl es sich hinsichtlich des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) nicht um einen streng definierten Mechanismus zur Entfernung organischer Schadstoffe handelt, entfernt die geringe Löslichkeit von Methan in Wasser organische Stoffe effektiv, indem Methan in die Atmosphäre freigesetzt wird. Die erforderlichen Redoxbedingungen für die Methanogenese sind denen für die Sulfatreduktion sehr ähnlich. Darüber hinaus verwenden methanogene Mikroorganismen und für die Sulfatreduktion verantwortliche Mikroorganismen ähnliche organische Substrate (wie Essigsäure und Methanol).

Jeder Abbauweg organischer Stoffe hat seine eigenen optimalen Redoxbedingungen und kann daher an verschiedenen Stellen innerhalb desselben Feuchtgebiets aktiv sein, da es je nach Sättigungsgrad und Entfernung von der Wasseroberfläche und den Pflanzenwurzeln starke Redoxgradienten gibt, die von stark anaeroben Bedingungen (weniger als –100 mV) bis zu vollständig aeroben Bedingungen (mehr als +400 mV) reichen.

Stickstoff

Stickstoff kommt in vielen Formen vor und wird durch verschiedene miteinander verbundene Prozesse in einem komplexen System, dem Stickstoffkreislauf, von einer Form in eine andere umgewandelt. Stickstoff gelangt in die meisten Primär- und Sekundärfilter von Wurzelsystemen als organischer Stickstoff und Ammoniak (NH4-N), während Tertiärsysteme ein Gemisch von Stickstoffverbindungen, einschließlich Nitrat, aufnehmen. In den meisten Feuchtgebieten ist eine gewisse Stickstoffumwandlung erforderlich, bevor der Stickstoff die Kläranlage verlässt und in den Wasserlauf gelangt. In vielen Fällen wird die Umwandlung in Nitrat, eine weniger toxische Stickstoffform, erwartet, doch zunehmend erwarten die Regulierungsbehörden die Entfernung von Gesamtstickstoff (TN) aus dem Abwasser. Nahezu alle Prozesse des Stickstoffkreislaufs laufen in Wurzelsystemen ab, darunter Mineralisierung (Ammonifikation), Ammoniakfreisetzung, Nitrifikation, Denitrifikation, Aufnahme durch Pflanzen und Mikroorganismen, Stickstofffixierung, Nitratreduktion, anaerobe Ammoniakoxidation, Sorption und Desorption. Es wird jedoch angenommen, dass nur einige dieser Wege maßgeblich zu den für die Abwasserbehandlung wichtigen Stickstoffumwandlungs- und -entfernungsmechanismen beitragen. Der Beitrag jedes dieser Pfade wird durch die Art der Wurzelbehandlungsanlage, die angewandte hydraulische Belastung, die hydraulische Verweilzeit, die Temperatur, den Vegetationstyp und die Medieneigenschaften beeinflusst. Die wichtigsten Stickstoffumwandlungsprozesse sind:

Ammonifikation

Ammonifikation ist der Prozess, bei dem organischer Stickstoff durch die extrazelluläre Aktivität von Enzymen, die von Mikroorganismen abgesondert werden, in Ammoniak umgewandelt wird. Die Ammonifikation gilt als notwendiger erster Schritt für die Umwandlung von Stickstoff in Nitrat und/oder dessen Entfernung, ist aber selten der entscheidende Schritt für die anschließende vollständige Stickstoffentfernung.

Nitrifikation

Nitrifikation ist die Oxidation von Ammoniak zu Nitraten, die von Kolonien autotropher Mikroorganismen durchgeführt wird, wobei Nitrit das wichtigste Zwischenprodukt ist. Für diesen Prozess müssen Mikroorganismen, Sauerstoff, Alkalität und Mikronährstoffe im Abwasser vorhanden sein. Autotrophe Bakterien sind Mikroorganismen mit langsamerem Wachstum im Vergleich zu aeroben heterotrophen Bakterien und können daher in Gegenwart von leicht abbaubarer organischer Substanz verdrängt werden. Der Hauptvorteil vertikaler Filterfelder ist ihre hohe Sauerstoffaufnahmefähigkeit und damit die Fähigkeit zur Nitrifikation. Dies kann in sehr begrenztem Maße auch in horizontalen Filtern stattfinden, insbesondere bei geringer organischer Substanzbelastung, jedoch ist die Nitrifikation oft der limitierende Faktor für die Stickstoffentfernung in horizontalen Filtern. Die Nitrifikation selbst ist ein Stickstoffumwandlungsprozess und führt nicht zu dessen Entfernung, es sei denn, sie wird entsprechend mit Denitrifikation kombiniert.

Denitrifikation

Denitrifikation wurde als Mechanismus zur Entfernung von organischem Kohlenstoff diskutiert, ist jedoch für eine effektive Stickstoffentfernung entscheidend, da sie Nitrat in Stickstoffgas umwandelt, das in die Atmosphäre freigesetzt wird. Denitrifikation ist in Wurzelfiltern der Sekundärstufe (und in den meisten Abwasserbehandlungssystemen allgemein) oft schwierig zu erreichen, da der Nitrifikationsprozess in der Regel Voraussetzung für die Umwandlung des Ammoniakzulaufs in Nitrat ist, die erst nach ausreichendem Verbrauch von organischem Kohlenstoff erfolgen kann. Dies kann zu unzureichender organischer Restsubstanz für die Denitrifikation führen. Das hohe Oxidationspotenzial vertikaler Filter macht sie für die Denitrifikation ungeeignet, da dieser Prozess am Ende der Stickstoffgaserzeugung anoxische Bedingungen erfordert. Die meisten horizontalen Filter denitrifizieren das gesamte entstehende Nitrat, wenn sie zur Sekundärbehandlung eingesetzt werden, während in tertiären Systemen eine partielle Denitrifikation üblicher ist. Daher entfernen vertikale Filter typischerweise wenig Gesamtstickstoff, weisen aber hohe Nitratkonzentrationen im Abwasser auf. Horizontale Filter können zwar bis zu einem gewissen Grad Gesamtstickstoff entfernen, das Abwasser kann jedoch weiterhin hohe Ammoniakkonzentrationen enthalten.